Ces artistes de nos jardins : les courges

Des graines, des hommes, du soleil et du temps

Pas plus grosses qu'un poing, peu colorées, à la chair amère et fibreuse, les ancêtres sauvages connus des courges les plus cultivées aujourd'hui avaient peu pour séduire… si ce n'est leurs graines, riches en huile. C'était il y a plus de 10000 ans, en Amérique Centrale et Amérique du Sud. Leur domestication est l'une des plus anciennes et les espèces cultivées pour leur chair et abondamment consommées par les amérindiens étaient, à l'arrivée des colons européens, d'une grande diversité et adaptabilité. Elles ont été largement répandues à travers le monde en un demi-siècle par les même bateaux et marchands qui ont disséminé les tomates et les piments.

Le terme de « courge » désigne en réalité plusieurs genres botaniques originaires de différents continents :

- les genres Lagenaria (calebasses), Luffa (éponge végétale), Benincasa (courge cireuse), Tricosanthes (courge serpent). Ces courges sont relativement peu présentes dans nos jardins européens.

- les genres Lagenaria (calebasses), Luffa (éponge végétale), Benincasa (courge cireuse), Tricosanthes (courge serpent). Ces courges sont relativement peu présentes dans nos jardins européens.

- le genre Cucurbita. C'est de celui-ci qu'il est question ici.

Toutes ces plantes font partie de la famille des cucurbitacées.

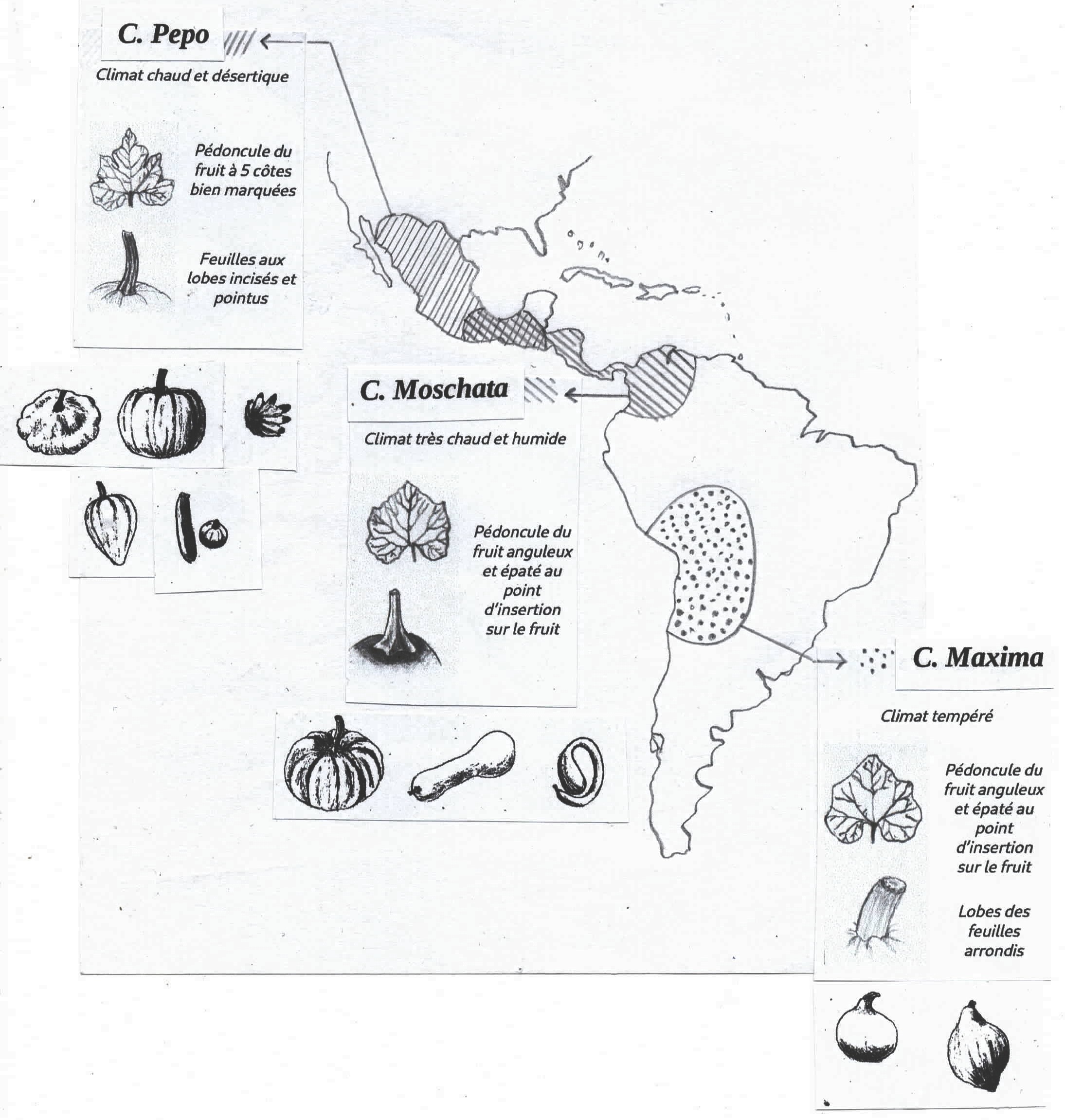

Photo de familles

Les courges du genre Cucurbita se déclinent en 5 espèces : la citrouille C. Pepo, la courge musquée C. Moschata, le potiron C. Maxima, la courge « de Siam » C. Ficifolia et la courge mexicaine C. Argyrosperma, toutes originaires du continent américain. Ces deux dernières ont été peu diffusées hors d'Amérique, si ce n'est pour servir de porte-greffe au concombre pour C. Ficifolia.

Il peut y avoir des croisements variétaux au sein des espèces mais de manière générale, les variétés d'espèces différentes ne s'hybrident pas naturellement entre elles (sauf exceptionnellement moschata avec maxima).

L'espèce Pepo est la plus polymorphe. On y trouve les pâtissons, les citrouilles (courges à creuser), les courgeons ou acorn (nés d'une hybridation entre ces deux dernières), les courges à graines nues, sélectionnées en Autriche, les coloquinelles[1], la courge spaghetti...

L'espèce Pepo est la plus polymorphe. On y trouve les pâtissons, les citrouilles (courges à creuser), les courgeons ou acorn (nés d'une hybridation entre ces deux dernières), les courges à graines nues, sélectionnées en Autriche, les coloquinelles[1], la courge spaghetti...

Et la courgette, direz-vous ? La courgette désigne simplement une courge consommée à l'état immature. Les jeunes courges des 5 espèces pré-citées (ainsi que les Lagenaria), peuvent être mangées de cette façon. Ainsi le pâtisson et la courge Cou-tors étaient déjà appréciées immatures par les Indiens de l'Est des Etats-Unis il y a plusieurs siècles. Les variétés spécifiquement sélectionnées pour être consommées comme des courgettes font effectivement partie de l'espèce Pepo et sont apparues très récemment (XXe s) dans les jardins et la tradition culinaire françaises.

Les variétés de l'espèce Maxima sont tous des potirons, variables par leurs formes et leurs couleurs : les turbans turcs (Antilles) à la forme caractéristique et aux couleurs très décoratives, les Hubbards (Amérique du Sud) en forme de toupie, le potimarron (Japon), les potirons géants, qui peuvent peser plusieurs centaines de kg…

Quant aux courges Moschata, elles ont, du fait de leur climat d'origine, des besoins en chaleur plus importants. Elles ont notamment donné, sur notre continent, les variétés méditerranéennes de bonne conservation de type musquée de Provence, trompe d'Albenga, longue de Nice...

Le point commun à toutes ces courges est peut-être leur culture : elles apprécient les terrains réchauffés (ce qui implique de ne pas pailler trop tôt), riches, régulièrement arrosés jusqu'à ce que les fruits aient atteint leur taille définitive et commencé leur maturation (fin août en général, après quoi un excès d'eau pourra nuire à la conservation des récoltes). On peut aider l'enracinement des variétés coureuses en recouvrant les tiges de terre aux endroits où elles peuvent marcotter.

[1] Les coloquinelles, souvent appelées coloquintes sont des variétés de courges décoratives de petite taille proches du type sauvage, dont elles ont gardé l'amertume due à la cucurbitacine, substance toxique qui protège les graines de la dent des animaux. A ne pas confondre avec les véritables coloquintes Citrullus colocynthis, toxiques également mais demandant trop de chaleur pour être cultivées en France. Les coloquinelles, en s'hybridant avec les autres variétés de l'espèce Pepo, forment des graines de plantes qui produiront des fruits toxiques.

Tout est bon dans le potiron

Les fleurs mâles en surnombre, les jeunes pousses bouillies, les graines, la chair… tout ou presque peut se manger dans le potiron et de multiples façons : beignets de fleurs, soupes, soufflés, purées, gratins, tartes...

Le potiron étant déjà riche en eau, c'est une cuisson à la vapeur ou au four qui préservera le mieux ses arômes. Sa chair se marie bien à la cannelle, à la noix de muscade, au safran, au mélange des quatre épices (poivre, girofle, muscade, gingembre) et s'associe harmonieusement avec l'oignon, le poireau, le céleri, l'ail.

Le potiron étant déjà riche en eau, c'est une cuisson à la vapeur ou au four qui préservera le mieux ses arômes. Sa chair se marie bien à la cannelle, à la noix de muscade, au safran, au mélange des quatre épices (poivre, girofle, muscade, gingembre) et s'associe harmonieusement avec l'oignon, le poireau, le céleri, l'ail.

Pour faire une bonne crème de potiron par exemple, on peut utiliser 600g de chair de potiron, 3 pommes de terre, 2 fûts de poireaux, 1 oignon, 1,5L d'eau ou de bouillon suivant les goûts, de la cannelle et noix de muscade, de la crème fraîche ou du lait, du persil, du parmesan râpé, sel et poivre. On fait revenir dans un peu d'huile les potirons et pommes de terres en dés et les poireaux et oignons émincés, avec du sel, du poivre, la muscade et la cannelle. On arrose avec le bouillon et on laisse cuire 30 minutes environ avant de mixer. Enfin, on ajoute avant de servir la crème ou le lait et le parmesan.

D'après :

- L'encyclopédie du potager, collectif, 2003, Editions Actes sud

- Histoires de légumes, des origines à l'orée du XXIe siècle, Pitrat M. et Foury C., 2003, INRA Editions